- Teacher: Marie Diaz

- Teacher: Rebecca Techer

Le but premier que poursuit cet enseignement d’Histoire des Doctrines et des Politiques Sociales, c’est avant tout de chercher à comprendre ce que sont les politiques sociales, ce qui les caractérise et ce que signifie la grille de lecture « sociale » des situations politiques et économiques qui leur est propre :

Comment définir la dimension « sociale » des phénomènes contemporains visés par les politiques sociales ?

A quelles questions (sociales) ces politiques (sociales) sont-elles censées répondre ?

Ce premier questionnement devrait finalement nous permettre de caractériser une « question sociale » et des « politiques sociales » — mais surtout d’en saisir la complexité. C’est ce que nous ferons dans un Chapitre 1.

Sur ces bases, nous verrons alors qu’une bonne manière de comprendre lesdites questions et politiques sociales dans leur complexité, c’est de les appréhender à travers leur histoire en abordant notamment les questions suivantes :

Comment les Politiques Sociales (mais aussi les idées qui les ont inspirées) sont-elles apparues ?

Quand ? À quelles occasions et dans quelles circonstances ? Sous quelles formes ?

Quelles ont été les causes de leur apparition puis de leur métamorphose au cours du temps ?

Quelles ont été les conditions philosophiques, économiques, sociologiques, politiques, historiques ou encore anthropologiques de leur apparition et de leurs transformations successives ?

On se contentera ici de réaliser un premier repérage des grandes périodes de cette histoire, mais on présentera surtout quelques grilles de lecture théoriques essentielles pour comprendre en quoi le “social“ est consubstantiel aux sociétés contemporaines — mais également ce qui en fait la substance. C’est ainsi que :

Hannah Arendt (Chapitre 2) nous fournira les clés conceptuelles susceptibles d’identifier ce qu’est le “social“ et en quoi il est incontournable dans les sociétés modernes — en prenant pour point de comparaison les sociétés de l’antiquité grecque que l’on peut qualifier de “société sans social“.

Jacques Donzelot (Chapitre 3) nous aidera alors à comprendre la façon dont une question sociale s’est forgée pour la première fois de notre histoire au XIXe siècle, à quel point elle est devenue centrale dans la vie politique nationale à partir de cette époque ainsi que les difficultés qu’il a fallu surmonter pour parvenir à apporter une réponse politique à cette question sociale — une politique sociale au sens propre du terme.

Nous terminerons ce premier tour d’horizon en montrant comment Robert Castel (Chapitre 4) intègre ces deux derniers siècles d’histoire dans une histoire bien plus longue dans laquelle on peut repérer la mise en place des prémices de cette question (sociales) et de ces politiques (sociales). On remontera ainsi jusqu’à la fin du moyen-âge pour repérer les premiers moments de ce que Castel appelle les métamorphoses de la question sociale.

- Teacher: Jean-Robert Alcaras

diplomes:

M1 POLITIQUES SOCIALES + CAFERUIS

Les organisations (entreprises, administrations, associations, établissements sociaux, sanitaires et médico-sociaux, etc.) ne font pas que produire et/ou vendre des biens et/ou des services : elles prennent aussi, à court comme à long terme, des décisions. C'est là, d'ailleurs, l'activité essentielle des cadres qui exercent des responsabilités dans ces organisations. Mieux encore : certaines organisations ne font que prendre des décisions, mais aucune organisation n’est exemptée d’en prendre.

Après avoir introduit la notion d’organisation et le vaste champ théorique (nommé théorie des organisations) qui se donne pour objet de les comprendre et de les analyser pour mieux les manager, nous proposerons des réflexions sur le management des décisions qui doivent y être prises au quotidien. Nous verrons notamment que dans les situations concrètes de prise de décision, les décideurs sont confrontés à la complexité des organisations et de leurs environnements — ce qui change radicalement la manière dont on peut prendre des décisions et dont on doit les analyser. Il nous faudra donc aussi réfléchir à cette notion de complexité, pour savoir la définir et la caractériser, de manière à comprendre ce qu’il est possible de faire pour décider de nos interventions dans la complexité des situations quotidiennes de management dans les organisations.

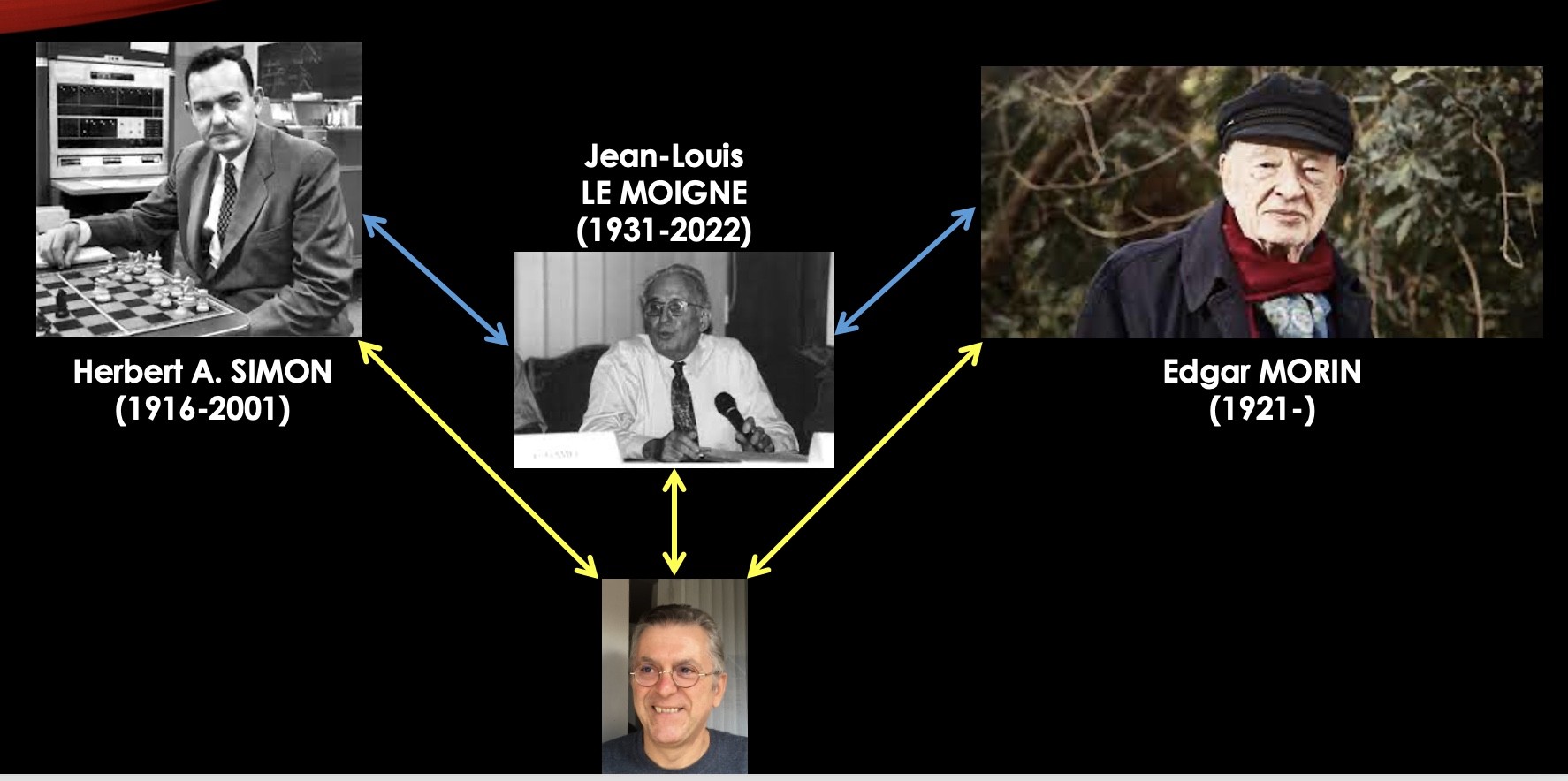

Le but de ce cours est donc d’aborder la décision dans les organisations en environnement complexe, de manière ingénieriale et pragmatique, ainsi que les rationalités qui sont à l’œuvre. Dans cette perspective, les travaux de Herbert Alexander Simon (Prix Nobel d’économie 1978) et ceux d'Edgar Morin (sociologue et philosophe français contemporain) comme de Jean-Louis Le Moigne prendront une place fondamentale.

- Teacher: Jean-Robert Alcaras

diplomes:

M1 POLITIQUES SOCIALES + CAFERUIS